探寻千年石窟古韵,守护历史文化瑰宝——西安工程大学赴旬邑“崖居遗韵,文化赓续”暑期社会实践团开展实践

作者:韩毅、仲伟秋 时间:2025-08-04 点击数:

近日,城市规划与市政工程学院葛明兰、仲伟秋老师带领“崖居遗韵,文化赓续”实践团队赴陕西旬邑县崖居群,开展相关实践活动。师生们结合土木工程专业特长,对洞窟群进行构件测绘、材料分析,评估遗址的结构稳定性与病害成因,为后续加固修复提供科学依据。

三水河畔:千年崖居的历史回响

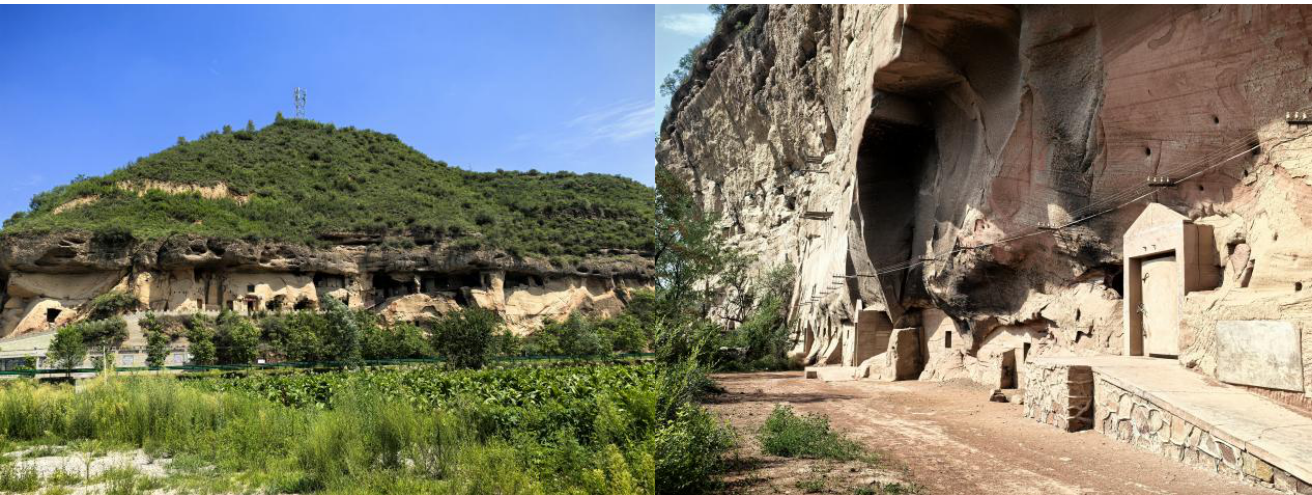

在陕西省旬邑县北部约十余公里的城关街道办地域,沿三水河岸的悬崖峭壁上凿有不少做工精细的洞窟,完整洞穴3000余孔,是西周时期周人先祖的生活遗址。这些洞窟数量繁多,且排列规整,层次分明。

时光回溯到千余年前,古人凭借着坚韧与智慧,在天然风化的崖洞基础上,开启了漫长的开凿之旅。经过上千年的持续开凿,规模宏大的崖壁村落逐渐成型,仿佛是岁月遗落在人间的瑰宝。直到20世纪70年代,仍有居民在此居住生活。这些古崖居如同一位位沉默的老者,静静地守护着历史的秘密,其用途至今仍是未解之谜,或许是古人遮风挡雨的家园,或许曾是屯兵御敌的堡垒。而旬邑石窟群的形成,与佛教在丝绸之路的传播紧密相连。当佛教沿着古老的商道东渐,沿途的石窟洞便成为了文化交流的重要场所,后来又在动荡的岁月中,成为古人避乱隐居的港湾。

建筑文化:巧夺天工的艺术结晶

旬邑的崖居和石窟群,宛如一部立体的建筑史诗,展现着古人的智慧与创造力。风格各异的建筑布局,精妙绝伦的设计构思,让人仿佛穿越时空,回到了那个古老的时代。悟空洞崖居中,为方便游人参观,被巧妙划分出生活区和文化区,一尊唐代石佛像成为了两区的分界线。洞内,艳丽的壁画色彩斑斓,仿佛在诉说着古老的故事;高达数米的石佛矗立在岩壁之上,形态独特,让人不禁感叹古人技艺的精湛。

佛居双绝的“活化石”——悟空洞是旬邑崖居群中唯一同时保存佛教造像、壁画与生活遗迹的综合性遗址。其唐代石佛虽面容被泥塑遮盖,似笑非笑的神秘姿态却成为崖居群最引人遐想的标志;而洞内残存的唐代风格千佛壁画(红绿主色)与烟熏灶台并存,印证了此处从宗教圣地到避难居所的千年功能演变。本次旬邑崖居考察以悟空洞为核心样本,其北朝至唐的佛教遗存叠压宋元民居结构,为破解“丹霞崖居多功能演化”提供了关键地层证据。

现场勘探:青春力量初涉古迹探寻

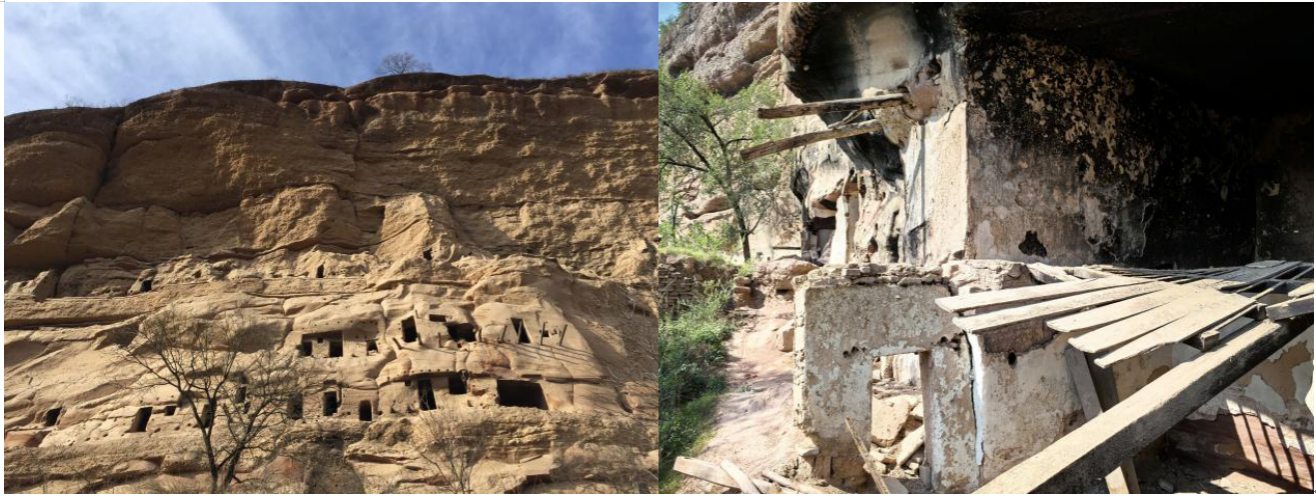

到达现场后,面对复杂而陌生的环境,实践团成员们迅速调整状态。在进行构件测绘时,团队成员先对洞窟群的整体布局进行了细致观察,制定了详细的测绘计划。由于专业测量工具的精准度不足,实践团队成员利用简单的测量仪器,如卷尺、水准仪等,通过多次测量取平均值的方法,尽可能提高数据的准确性。每一处构件的尺寸、角度,他们都认真记录,不放过任何一个细节。

在材料分析方面,实践团成员采用简易、可实操的现场分析方法。通过观察岩石的颜色、质地、纹理,结合所学的地质知识,初步判断岩石的类型和特性。对于遗址的结构稳定性评估,师生运用课堂上学到的土木工程原理,对洞窟的墙体、支柱等关键部位进行了仔细检查,观察是否存在裂缝、变形等情况,并根据裂缝的大小、方向和分布,初步判断结构的稳定性状况。此外,师生们综合考虑了自然因素和人为因素,探寻石窟病害成因,为石窟保护提供有力参考。

成果展望:专业助力古迹焕发生机

此次勘探过程充满了挑战和困难,但团队成员努力和付出为旬邑崖居石窟群的保护带来了新的希望。他们所获取的构件测绘数据、材料分析结果以及对遗址结构稳定性和病害成因的评估,为后续的加固修复工作提供了宝贵的科学依据。后续,专业的文物保护团队将结合大学生们的勘探成果,制定出更加科学、合理的加固修复方案。对于存在结构隐患的部位,可能会采用先进的加固技术,如碳纤维加固、灌浆加固等,提高遗址的稳定性。在材料修复方面,会根据不同的岩石特性,选择合适的修复材料,确保修复后的效果与原遗址相协调。同时,此次实践活动也将引起社会各界对旬邑崖居石窟群的关注,为遗址的保护工作带来更多的支持和资源。相信在专业力量的指导和社会各界的共同努力下,旬邑崖居石窟群将在岁月的长河中焕发出新的生机与活力,继续向世人展示古代文明的璀璨光芒。

(撰稿:韩毅、仲伟秋 审核:鱼园)