探园退思隐逸境 访水同里觅江南 ——风景园林专业同里古镇实践教学纪实(八)

作者:胡星哲 时间:2025-04-17 点击数:

2025年4月16日晨,西安工程大学风景园林专业师生踏着晨曦奔赴江南水乡同里古镇。在这座“东方威尼斯”中,从退思园的隐逸哲学到耕乐堂的生活美学,从珍珠塔的园林传说至水巷人家的烟火日常,同学们以脚步丈量历史,以笔墨对话传统,完成了一场关于江南园林与市井文化的沉浸式学习。

退思园:隐逸山水的时空诗卷

首站退思园,这座晚清园林以“退而思过”为名,却以“咫尺山林”的造园智慧惊艳众人。穿过“闹红一舸”的水榭,曲廊的转折角度、九曲桥的跨距比例,皆被激光测距仪精准记录。从‘菰雨生凉轩’到‘辛台’,仅百米游线竟安排了12处框景变化。同学们聚焦“天桥”的叠石手法——湖石堆叠似云卷云舒,下方一池春水倒映廊檐,虚实之间尽显“山水画中游”的意境。

园主曾以“春赏牡丹、夏听雨、秋闻桂、冬观雪”为生活志趣,同学们发现,园中植栽布局暗合四时更迭:南墙芭蕉迎夏,西隅丹桂沁秋,东庭蜡梅傲冬,北轩玉兰报春。这不仅是造景,更是古人时间观的物化,这是园林的时空叙事逻辑。

嘉荫堂与耕乐堂:江南民居的生活密码

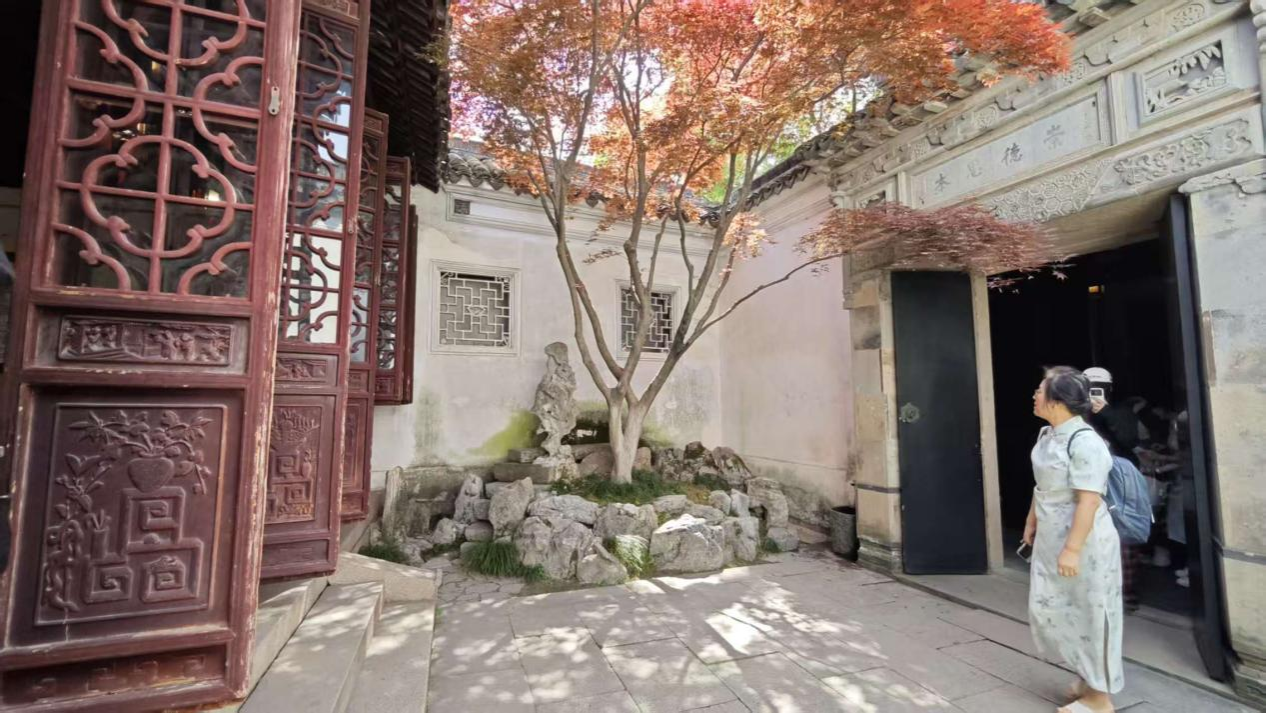

转入嘉荫堂,这座明代宅邸的“纱帽厅”令同学们驻足。同学们观察厅内“一明两暗”的空间格局,发现其檐柱收分比例竟与《营造法式》记载的“八棱柱式”完全吻合;同学们凝视砖雕门楼的“渔樵耕读”图——樵夫负薪、渔翁垂钓,刀工细腻如工笔长卷。耕乐堂中,同学们研究“前店后宅”的商住模式:天井下的青石板暗渠导引雨水,廊檐“鹅颈椅”的弧线既合人体工学,又成凭栏观雨的雅座。这些设计证明,传统民居从不是功能的奴隶,而是诗意生活的容器。

珍珠塔:园林与传说的共生实验

午后,师生探访珍珠塔景区。这座因戏曲闻名的园林,将凄美爱情与造园艺术熔于一炉。同学们穿行于“玉兰堂”“翡翠楼”之间,发现轴线转折暗合剧情起承转合;同学们仔细观察主题砖雕,研究叙事性空间如何通过漏窗、景墙层层递进。池中孤岛象征主人公的命运,曲桥九折隐喻人生坎坷,园林在此成了立体的剧本。

水巷烟火:流动的江南生活图卷

日影西斜时,师生漫游古镇街巷。穿心弄的窄巷仅容一人侧身,青苔斑驳的墙面上,同学们发现明代“水则碑”的残迹;三桥畔的茶楼里,同学们看到乌篷船划过,惊起一串涟漪,倒映着廊檐下的红灯笼,恰似一幅动态的《姑苏繁华图》。

在“南园茶社”,同学们与老茶客共饮碧螺春,记录茶桌的榫卯结构与天井的光影变化。这些木纹的包浆,比任何教科书都更生动。同学轻触桌面的岁月痕迹,感慨万千。

暮省凝思:传统基因的当代觉醒

‘贴水筑园’不仅是技法,更是古人‘天人合一’的哲学外化——建筑低伏如荷叶浮水,是对自然的谦卑。传说为园林注入灵魂,而同学们要做的,是为现代设计找寻新的叙事语言。

同里的价值,不仅在于白墙黛瓦的形制,更在于那份“人闲桂花落”的生活诗意。从退思园的隐逸到穿心弄的烟火,从耕乐堂的匠心到珍珠塔的传说,这场实践教学已悄然将文化基因镌刻进年轻设计师的血脉。晚上同学们抵达上海下榻,明日师生将赴上海博物馆和外滩,在都市霓虹中继续探寻传统的当代转译之路。