“科技赋能 精准守护” 西安工程大学城市规划与市政工程学院暑期社会实践团队为武冈古城墙做“结构体检”

作者:刘晨 康清煜 时间:2025-07-14 点击数:

2025年7月10日,西安工程大学城市规划与市政工程学院“护垣匠心・古墙结构探诊”暑期社会实践团圆满结束对湖南武冈古城墙的为期6天的科学检测。这场跨越千里的“文物体检”,通过现代无损检测技术为这座承载着两千年历史的古城墙“把脉问诊”,不仅填补了武冈城墙系统动力性能数据的空白,更为其后续保护修缮提供了坚实的科学依据。

湖南武冈城墙的历史可追溯至东汉桓帝时期,现存主体为明洪武四年(1371年)江阴侯吴良主持改建的全石结构,总长5874米,以“武冈城墙甲天下”的美誉闻名遐迩。其建筑工艺堪称古代筑城典范:数百公斤重的巨型青石严丝合缝,石灰、桐油与糯米汁混合的夹浆如同“古代混凝土”,让墙体历经数百年风雨依然坚固。历史上,它曾在1859年抵御太平天国翼王石达开的两次重兵围攻,如今更是国家级文物保护单位,承载着当地民众的集体记忆。然而,长期的风雨侵蚀、植被生长及过往人为活动,已让部分墙体出现风化、裂缝等隐患,亟需科学评估。

此次实践团由西安工程大学城市规划与市政工程学院仲伟秋博士带队,成员包括刘晨、魏茜等1名研究生与4名本科生。团队深耕古建筑保护领域多年,此前已参与西安小雁塔抗震性能检测、山西介休史公塔结构评估、秦始皇陵古夯土防洪堤稳定性测试等多项重要项目,积累了丰富的大型古迹检测经验。值得一提的是,团队负责人刘晨是土生土长的武冈人,“小时候常在城墙根下玩耍,砖缝里的青苔都是童年记忆”,他坦言,正是这份乡土情结,让他主动请缨带队,“能用专业知识守护家乡文脉,是最有意义的事”。

作为团队负责人,刘晨在此次武冈古城墙检测工作中发挥了至关重要的作用。出发前,他凭借对家乡的熟悉,提前搜集了武冈古城墙的历史文献资料、历年修缮记录以及当地气候、地质等相关信息,并结合团队过往的检测经验,牵头制定了详细的实地检测方案,对检测的重点区域、使用的技术设备、人员分工等都做出了周密安排。

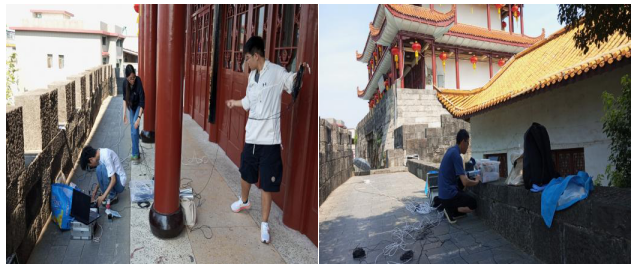

在为期6天的实地检测中,实践团运用先进的无损检测技术,对武冈古城墙的墙体、城门等关键部位进行了全面检测。团队成员通过在城墙不同位置布置传感器,记录城墙在环境激励下的振动响应,以此分析城墙的动力特性,包括自振频率、阻尼比等参数。这些参数对于评估城墙结构的完整性和稳定性至关重要。团队成员魏茜和康清煜共同负责数据处理与分析工作,凭借在结构动力参数提取方面的专业能力,为团队检测数据的有效性提供了重要支撑。此外,团队还对城墙的外观进行了详细勘查,记录墙体表面的裂缝、风化等病害情况。

“结构的动力特性就像人的心率,能直观反映健康状态。”仲伟秋解释,此次采集的数据,将为数值模拟提供核心参数。后续团队将通过建模分析城墙在地震、暴雨等工况下的稳定性,最终形成包含修缮方案的评估报告,为文物保护部门的决策提供科学参考。

这场跨越千里的“文物体检”,不仅是高校科研服务地方的生动实践,更让千年城墙的保护从此有了精准的科学坐标。“护垣匠心・古墙结构探诊”暑期社会实践团不仅为武冈古城墙的保护提供了科学依据,也为高校科研服务地方探索出了一条新的路径。他们用专业知识和实际行动,诠释了新时代青年的责任与担当,为千年文物的精准守护贡献了青春力量。

(撰稿:刘晨 康清煜 审核:鱼园)